Un petit point sur la composition de l’infanterie dans la période précédant la grande guerre.

(source : INVENTAIRE SOMMAIRE DES ARCHIVES DE LA GUERRE SÉRIE N 1872-1919)

Aux termes de la loi des cadres et effectifs du 13 mars 1875, l’infanterie comprend cent quarante-quatre régiments de ligne (pour atteindre ce nombre, correspondant aux dix-huit corps d’armée prévus par la loi d’organisation générale de l’armée, il a fallu créer, dès 1873, dix-huit régiments, un par corps, numérotés de 127 à 144). Tous les régiments sont à quatre bataillons de quatre compagnies ; ils ont en outre un dépôt de deux compagnies.

Par la suite, des aménagements sont apportés à cette organisation, dans la métropole comme en Afrique du nord.

La loi du 25 juillet 1887 modifie la structure des corps d’infanterie de ligne pour permettre la création de dix-huit régiments nouveaux, dits régionaux et numérotés de 145 à 162, affectés à la défense des places fortes et n’entrant pas dans la composition des corps d’armée. Dès lors, le nombre des bataillons par régiment est ramené à trois, de quatre compagnies chacun et les compagnies de dépôt sont supprimées.

Les cent quarante-quatre régiments des corps d’armée, dits régiments subdivisionnaires, conservent, en plus de leurs trois bataillons, un cadre complémentaire d’officiers destiné à faciliter la reconstitution éventuelle d’un quatrième bataillon.

La loi du 20 juillet 1891 rétablie les quatrièmes bataillons pour les régiments régionaux puis la loi du 4 mars 1897 pour les régiments subdivisionnaires. Ces 4e bataillons disparaissent à nouveau progressivement de 1902 à 1907, sauf dans les régiments des régions frontières. Ceux-ci les conservent à titre de bataillons détachés dans les places fortes, où ils se substituent aux régiments régionaux, intégrés petit à petit dans de nouvelles divisions faisant partie des corps d’armée. Un décret du 19 mars 1913 regroupe ces bataillons de forteresse, avec la même mission, en dix régiments, hors corps d’armée et numérotés de 164 à 173 — un 163e régiment, subdivisionnaire, ayant été créé par la loi du 23 juillet 1891.

Jusqu’au 8 mai 1894, le numérotage des compagnies se fait de 1 à 4 par bataillon. A partir de cette date, il se fait en une série unique pour chaque corps ; c’est ainsi que la 1re Cie du 2e bataillon devient 5e Cie du régiment, la 2e du 3e bataillon, 10e et s’il y a un 4e bataillon, la 3e du 4e bataillon devient la 15e compagnie (circulaire n° 277 du 8 mai 1894, 9 N 8).

(source livre du gradé de 1895)

Les bataillons 1, 2 et 3 appartiennent aux régiments actifs et les bataillons numérotés 5 et 6 appartiennent aux régiments de réserve. Les 4e bataillons appartiennent aux régiments régionaux.

Le bataillon se compose de 4 compagnies. Dans le régiment actif, les compagnies sont numérotées de 1 à 12 et dans celui de réserve de 13 à 24.

La 1ère compagnie du dépôt prend le n°25.

La compagnie est fractionnée en 4 sections numérotées de 1 à 4 formant 2 pelotons. La compagnie est commandée par un capitaine.

Sur le pied de paix, chaque section est divisée en 2 escouades. Les 8 escouades de la compagnie sont désignées par les n° impairs de 1 à 15. Le sergent commande une section.

Sur le pied de guerre, le sergent commande la demi-section. Chaque escouade se dédouble et les escouades nouvelles prennent les n° pairs de 2 à 16. La réunion de 2 escouades forme alors une demi-section.

Dans chaque compagnie, le lieutenant le plus ancien commande la 1ère section, un second lieutenant ou un sous-lieutenant commande la 4ème section, l’officier de réserve (sous-lieutenant ou lieutenant) est à la tête de la 2ème section, enfin l’adjudant est le chef de la 3ème section. A défaut d’officier de réserve, le sergent-major commande la 2ème section.

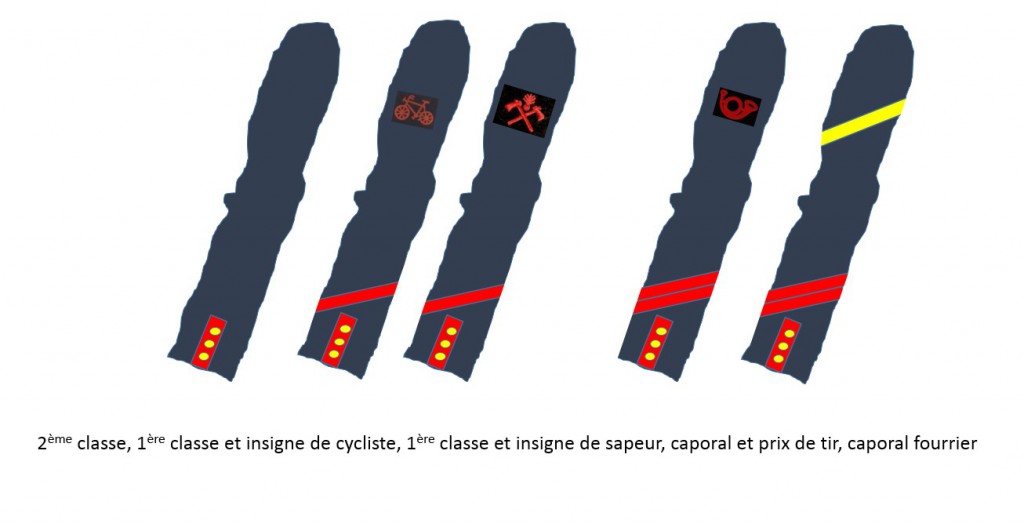

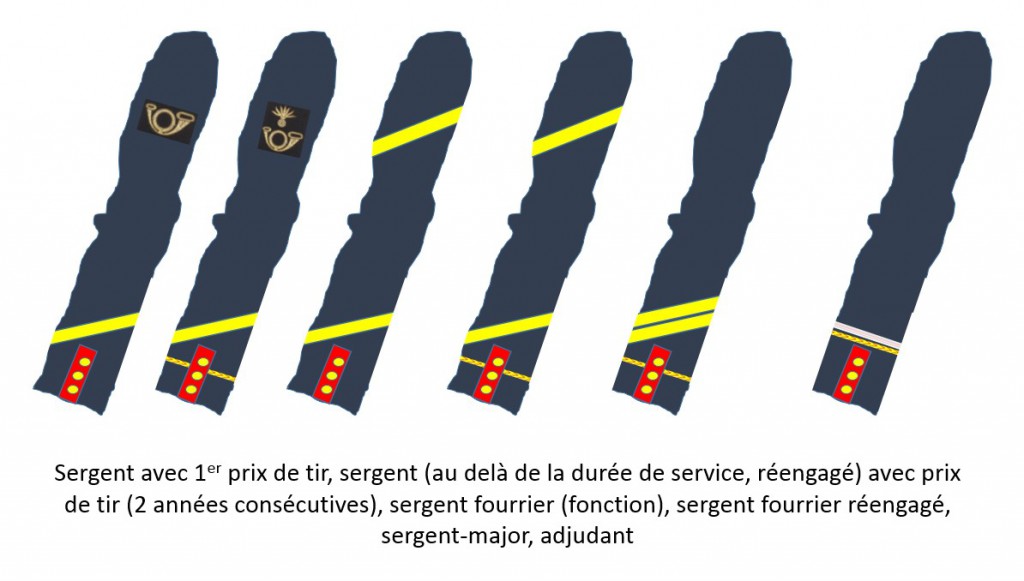

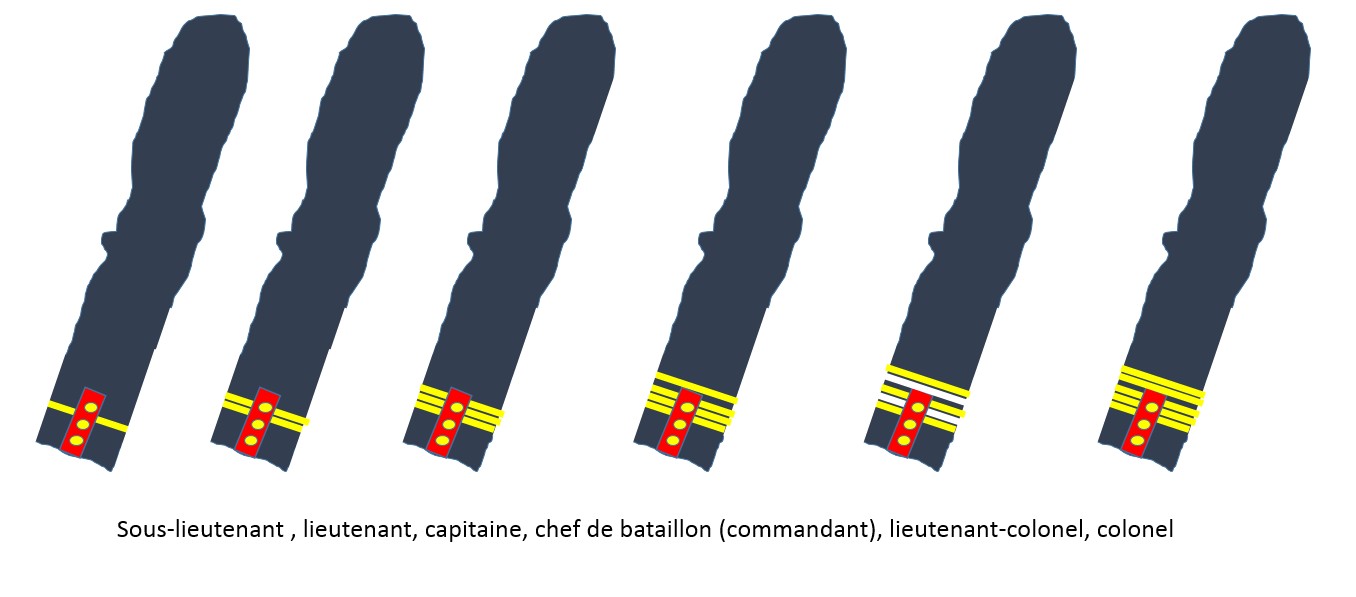

grades de l’infanterie avant 1913 (avec certaines spécialités):

Vous trouverez ci dessous une représentation graphique des grades de l’époque.

Au préalable, une description des fonctions au sein du régiment d’infanterie d’avant guerre.

A chaque grade correspondait un niveau de responsabilité au sein du régiment, décrit en fonctions.

Le décret du 25/08/1913 portant règlement sur le service intérieur des corps de troupe de l’infanterie définit les fonctions suivantes au sein du régiment:

à l’état-major

– le colonel

– le lieutenant colonel (commandant en second)

– le major

– les officiers du cadre complémentaire

– le capitaine adjoint au colonel

– le capitaine trésorier et son adjoint

– le capitaine chargé du matériel et son adjoint

– les médecins

– le chef de musique

dans les bataillons

– le chef de bataillon

– l’adjudant major

– l’adjudant-chef de bataillon

– les capitaines

– les lieutenants, sous-lieutenant et adjudant-chef du cadre complémentaire

– l’adjudant de compagnie

– le sergent-major

– les fourriers (caporal et sergent)

– les sergents

– le caporal d’escouade

– le caporal de chambre

– le caporal d’ordinaire

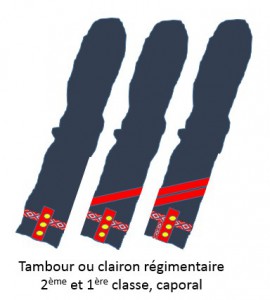

– les soldats (fantassins, soldats de 1ère classe, élèves caporaux, soldats des spécialités, sapeur-pionnier, mitrailleurs, vélocipédistes, télégraphistes, téléphonistes, tambours, clairons)

– les employés (secrétaires, soldats ordonnance, garde magasin, ouvrier tailleurs et cordonniers, perruquier (coiffeur))

– les réservistes

– les territoriaux

au sein de la compagnie hors rang:

– adjudant-chef de casernement

– caporal sapeur

– sapeur ouvrier d’art

– maitre d’escrime

– caporal moniteur d’escrime

– sergent chargé des équipages et des écuries

– conducteurs

– maitres ouvriers

– la musique

– les officiers de complément

en complément des fonctions qui régissent le cadre du travail et les responsabilités de chacun, on retrouve des services qui eux permettent le bon déroulement du fonctionnement de la caserne.

au niveau régimentaire

Le chef de bataillon de semaine / le capitaine de semaine / l’adjudant de semaine / le sergent de garde / le caporal de garde

au niveau de la compagnie

le sergent de semaine / le service des écoles (bibliothèque, salle de lecture et de correspondance) / le service médical / le service vétérinaire / le service des écuries / le service des fonds et du matériel / le service postal et télégraphique / le service de l’alimentation.

Représentation graphique des grades et spécialités.

les militaires du rang:

Les sous-officiers:

Depuis la loi du 18 mars 1889, les sous-officiers sont admis à contracter pour 1, 2, 3 ou 5 ans des réengagements renouvelables jusqu’à 15 années de service effectif. Ils peuvent ensuite être maintenus sous les drapeaux en qualité de commissionné jusqu’à l’age limite de 47 ans (ils peuvent demandé à être commissionné dès la fin de 10 années de contrat).

Les officiers:

Les médecins

Les médecins militaires portent les appellations suivantes:

auxilliaire ( galon d’adjudant ) non titulaire du doctorat;

aide-major 2ème classe ( sous-lieutenant );

aide-major 1ère classe ( lieutenant );

major 2ème classe ( capitaine );

major 1ère classe ( major, commandant );

principal de 2ème classe ( lieutenant-colonel );

principal de 1ère classe ( colonel ).

Ils portent sur le col une broderie Acanthe et serpent avec un velours différencié selon qu’ils soient vétérinaire, dentiste ou médecins.

Les clairons et tambours

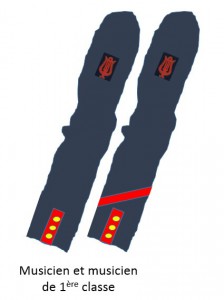

les musiciens

tenue de caporal du 115 RI.

Képi troupe mdl 1884, veste troupe mdl 1879 (dit « ras de cul ») avec galon de caporal, pantalon troupe mdl 1867, brodequin troupe mdl 1893 avec jambières. « collection privée de L B. (Sarthe) »

Notion sur le service militaire

A partir de 1872, chaque citoyen est astreint à un service militaire, en qualité d’actif, de réserviste ou de territoriaux.

Cette période d’obligation militaire, qui a oscillé entre 20 et 28 ans dans la période de 1872 à 1914, était composée de plusieurs phases.

Faisant suite au recensement (décembre de l’année des 20 ans ou 19 ans à partir de 1913) qui caractérise la classe puis au conseil de révision, le citoyen était incorporé entre septembre et décembre au sein de l’armée d’active. Il y réalisait une période de 5 ans (1872 à 1889), ou 3 ans (1889 à 1905 et à compter de 1913), ou 2 ans (entre 1905 et 1913). Jusqu’en 1905, un tirage au sort, sans possibilité de remplacement, conditionnait le service actif à une durée courte (1 an) ou longue (de 5 puis 3 ans).

A l’issue, le soldat retournait dans ses foyers et intégrait la réserve de l’armée d’active. Il était astreint à réaliser 2 périodes d’exercices et en cas de mobilisation, il complétait un régiment d’active ou armait un régiment dit de réserve. Cette période évolua entre 4 et 11 ans entre 1872 et 1914.

Après son appartenance à l’armée de réserve, le citoyen devenait soldat de l’armée territoriale pour une durée de 5 à 7 ans.

Enfin il passait dans la réserve de l’armée territoriale pendant 6 à 9 ans suivant les lois de recrutement du ministère de la guerre.

Ainsi à la mobilisation de 1914, 3 grandes catégories d’unité ont été constituées: les unités d’active, les unités de réserve et les régiments territoriaux.

Livret matricule et livret individuel

Dès le recensement, chaque soldat se voit créer un livret matricule et un livret individuel par le bureau de recrutement, qui les envoie au corps d’affectation. Le livret matricule contient des fiches dont la fiche matricule qui est celle mise en ligne sur les sites des archives départementales. Intéressons nous au livret individuel dit « livret militaire ».

Livret individuel

Il est remis au soldat à qui il est demandé de le garder après avoir accompli le temps de service militaire. Ce dernier sert à justifier de la libération du service actif et à préparer une éventuelle mobilisation. Il contient les mêmes informations que la fiche matricule avec en plus les effets perçus pendant le service, les résultats au tirs, les fiches de vaccination, le niveau scolaire. Le soldat, à chacune de ses périodes d’instruction dans la réserve ou l’armée territoriale, doit venir avec son livret qui est systématiquement mis à jour.

En cas de perte, le soldat doit en informer la gendarmerie. Le bureau de recrutement peut établir un duplicata.

Le livret contient une feuille de route pour le retour au foyer par voie de chemin de fer et le fascicule de mobilisation, qui indique quand et comment rejoindre le lieu indiqué en cas de mobilisation.

Livret individuel de VOISIN Alphonse de la classe 1881.

Celui-ci fut dispensé du service actif (art 17, frère mort au service), mis dans la disponibilité puis affecté comme réserviste au régiment d’infanterie de MAMERS (périodes d’exercices aux 115e RI puis 103e RI), 4e compagnie de dépôt, et enfin comme territorial au 27e RIT, 10e compagnie à MAMERS.

Il fut libéré de ses obligations militaires en novembre 1907.

Fascicule de mobilisation

Le soldat retournait donc dans ses foyers avec un fascicule de mobilisation agrafé dans son livret individuel. ce fascicule était modifié à chaque changement de statut du réserviste (réserve de l’active puis armée territoriale) ou suite à une nouvelle affectation dans un régiment suite à un déménagement. Il était communiqué par la gendarmerie. Le document précisait au réserviste son régiment, sa compagnie, le jour et le lieu de sa convocation en cas de mobilisation (exemple 3ème jour de la mobilisation à la caserne GAULOIS de MAMERS) et contenait un ordre de route pour son voyage par voie ferrée.

Ci-dessous, le fascicule de mobilisation de VOISIN Alphonse à la 10e compagnie du 27e RIT de MAMERS. Ayant terminé ses obligations militaires, il était prévu d’être maintenu provisoirement dans ses foyers en cas de mobilisation.

Concernant le temps de guerre et la mobilisation:

Différentes lois ont régie le recrutement dans les armées entre 1872 et 1914. Dans le terme recrutement, on entend l’armement des régiments d’active, des effectifs de la réserve et de l’armée territoriale en temps de paix et la mise en œuvre de la mobilisation en temps de guerre.

On reste toujours impressionné par l’organisation et l’exécution de la mobilisation au déclenchement du conflit en 1914 par application du plan XVII de 1913 mais ce que l’on sait moins, c’est que le transport, l’organisation et le déploiement des hommes mobilisés sont élaborés sous forme de plan tous les deux ans depuis les lendemains de la défaite de 1870. Le déroulement et l’exécution de la mobilisation s’appuie sur la connaissance des rôles et taches des officiers d’active et de réserve en cas de déclenchement. Pour cela, les officiers sont détenteurs d’un fascicule (carnet) d’une centaine de page intitulé « agenda de mobilisation » édité par l’imprimerie militaire LAVAUZELLE. Il est spécifique à chaque arme et s’adresse plus particulièrement aux commandants d’unité (lieutenant ou capitaine, commandant une compagnie). Il s’agit d’un guide.

Disposant d’un exemplaire de l’infanterie, 2e édition mis à jour en 1892, je vais m’intéresser aux taches du commandant d’unité à cette période. Les mesures réglementaires décrites s’appuient sur la loi du recrutement du 15 juillet 1889.

Ce mémento conçu en deux parties traite dans la première de notions générales (plans et journaux de mobilisation, les recrues (réservistes et territoriaux), les spécificités de l’infanterie, des transports, …), des rôles et devoirs du commandant d’unité, des mesures préparatoires en temps de paix et celles durant les quatre premiers jours de mobilisation et la mise sur pied de guerre des soldats de l’active et des réservistes. La seconde partie est constituée de documents vierges réglementaires devant servir pour la tenue des situations numériques à tenir dès le temps de paix.

En 1892, la durée du service militaire est de 25 années (3 ans dans l’active, 7 ans dans la réserve, 6 ans dans la territoriale et 9 ans dans la réserve de la territoriale). On est incorporé au 01 novembre de l’année de l’inscription sur les tableaux de recensement. Parmi la population recensée, certains font 1 an de service dans l’active (cf articles 21 à 23 de la loi), ils sont appelés à l’issue de leur service actif « les disponibles » pour les deux années à suivre. Ceux ayant fait les 3 ans sous les drapeaux ou 2 ans de disponibilités sont appelés « les réservistes », ceux étant âgé entre 31 et 46 ans « les territoriaux » (cette catégorie comprend aussi les hommes plus jeunes, père d’au moins 4 enfants, les ex-sous-officiers d’active mis à la retraite, …). Enfin, on qualifie de recrue (soldat mobilisable), celui qui a terminé son instruction militaire (en général, 6 mois de service).

La mobilisation étant prévue comme soudaine, ses mesures préparatoires en temps de paix font partie des taches courantes des officiers et plus particulièrement des commandants de compagnie.

En 1892, il est convenu que chaque compagnie détient les livrets matricules des sous-officiers, caporaux et soldats qu’elle doit recevoir en cas de mobilisation. Les comptables mettent à jour les modifications annuelles (affectations, mutations, cantons d’habitation et jours de convocation notifiés par les bureaux de recrutement) afin de permettre au commandant d’unité (CdU) de connaitre le nombre des hommes de chaque classe qui lui sont affectés ainsi que le quantum des avances en argent qu’il devra demander au trésorier le jour de la mobilisation (indemnité journalière des mobilisés). Pour faciliter le triage en cas de mobilisation, il est établi et mis à jour régulièrement des listes d’appel distinctes par classe et par ordre alphabétique ( » situation d’effectif » par classe de recrutement et par jour d’arrivée). A l’occasion des périodes de réserve, ces listes sont remises à jours (adresse, emploi, état de santé, …). Les listes des affectations au sein des escouades par demi-sections sur le pied de guerre existent à l’état permanent. Le numéro de fusil, la profession et l’emploi du réserviste y sont mentionnés.

Les CdUs disposent d’un état des cantonnements et casernements pour accueillir leur détachement. Il s’assure régulièrement en temps de paix du maintien de la désignation à son profit et de l’état de ses locaux. Il doit visiter aussi régulièrement les lots d’effets, d’armes et de munitions de mobilisation affectés à sa compagnie au sein des dépôts et magasins.

L’agenda précise les opérations à mener aux premiers jours de la mobilisation ou au préalable pendant la période de tension politique.

1er jour:

– arrêter les deux parties du registre de comptabilité ainsi que le livret d’ordinaire.

– ouvrir les bons de mobilisation et mise en vigueur de la comptabilité de campagne.

– préparer les effets à verser, réunir la literie à reverser pour les compagnies non casernée, déposer au magasin le matériel qui ne doit pas être emporté et recevoir du magasin d’habillement les lots d’effets.

– envoyer les malingres et les malades à la visite.

– prendre le casernement ou le cantonnement de mobilisation, percevoir les caisses à bagages, à vivres, …

– organiser le fonctionnement du « petit magasin de mobilisation » de la compagnie (lieu des prochaines perceptions des réservistes).

– rayer des effectifs de la compagnie les gradés et les hommes versés à d’autres compagnies.

– désignation des gradés pour l’accueil et l’habillement des réservistes et consignes (rôles, fonctions). Tailleurs, cordonniers et perruquiers se tiennent aux ordres du CdU.

2ème jour:

– toucher le montant approximatif de l’indemnité à payer aux réservistes.

– reversement des cartouches de sureté, fusils de théorie, chevalets de tir, …

– versement par les soldats d’active au magasin des « petits ballots » (effets inutiles en campagne (tunique, épaulettes, bourgerons, képis rigides, effets personnels, …)) et perception des effets des collections de guerre n°2 et 3 avant l’arrivée des réservistes.

– envoyer au poste de police avec les listes d’un sous-officier et les gradés désignés pour recevoir les réservistes. Aussitôt arrivés, ils sont présentés au capitaine puis conduits à la visite médicale, puis à l’habillement, à l’équipement, au marquage des effets, à l’inscription sur les livrets, à la confection des « petits ballots », perception de paillasse et de paille (5 à 7 kg/homme) pour le couchage.

– compte rendu du CdU au chef de bataillon.

3ème jour:

– envoi au major de l’état des malingres à laisser au dépôt.

– continuation des opérations décrite au jour 2. Échange des effets, dépôt au magasin des petits ballots.

– constitution des escouades et répartition des ustensiles de cuisines et autres.

– distribution des outils portatifs, du grand équipement, des armes , des munitions.

– cours théoriques (renseignements sur l’ennemi, conseils d’hygiène en campagne).

– compte rendu du CdU au chef de bataillon.

4ème jour:

– continuation des opérations d’habillement.

– versement au magasin des effets en excédent.

– règlement des comptes avec l’officier d’habillement et l’officier trésorier.

– contrôler le marquage des effets et l’inscription dans les livrets.

– faire acheter: fil, aiguilles, graisses, dégras (pour les cuirs).

– graissage des chaussures et préparation d’un repas froid à emporter.

– cours théoriques (service en campagne et devoirs moraux) et marche d’entrainement ou d’épreuve.

– distribution des vivres de réserve et établissement des livrets des gradés.

Les réservistes arrivant de la gare ou directement à la caserne sont triés à l’entrée de la caserne par l’adjudant de semaine et les renforts des compagnies. Ils sont constitués en groupe aux ordres d’un caporal suivant leur affectation et envoyés au CdU. Ce dernier, avec ses officiers, s’assure de leur identité, reçoit leur réclamations et envoie vers le médecin ceux qui ne paraissent pas apte à faire campagne. Le réserviste jugé apte passe chez le coiffeur, passe devant un officier qui précise les effets qu’il peut garder et ceux dont il doit se débarrasser (« petits ballots » qui seront soit vendus ou renvoyés par les soins du réserviste, renvoyé par lots de ballots vers les communes des réservistes ou conservés au magasin du corps), passe au bureau du sergent-major pour y déposer son livret matricule et recevoir une étiquette pour son « petit ballot » d’effets civils, se présente aux gradés en charge de l’habillement et des équipements, repassé chez le sergent-major percevoir l’indemnité de route et faire enregistrer les effets distribués, s’habiller et s’équiper et se présenter sac au dos pour percevoir son armement. Les effets de campements et les outils sont distribués aux caporaux qui les répartissent dans leur escouade. Une fois équipé, les réservistes rejoignent la portion du cantonnement ou de la caserne dédié à leur escouade et sont mis à la disposition de leur caporal pour les cours et consignes. Ce dernier vérifie à l’occasion d’appel et de revue les équipements et effets afin de remplacer si possible ceux défectueux.

Les sous-officiers réservistes reçoivent en principe des effets neufs. Les effets d’habillement reçoivent le numéro matricule du réserviste, le numéro du régiment est cousu sur le képi, la capote et la veste, les équipements sont gravés au couteau.

Des ordinaires de campagne sont activés dès le premier jour. Les sergents et gradés s’y alimentent avec leur demi-section. Les officiers, les adjudants et les sergent-major continuent d’accéder à la cantine.

Dès le 5e jours de la mobilisation, les réservistes peuvent quitter leur cantonnement et rejoindre la gare pour embarquer selon les plans en cours.

La compagnie sur le pied de guerre en 1892 ne diffère pas de celle de 1914 (cf. ci-dessous). Les effectifs sont globalement les mêmes (4 officiers, 12 sous-officiers, 17 caporaux, 4 tambours et clairons, 221 soldats).

Les réservistes jugés par le service médicale non apte à faire campagne sont affectés au dépôt du régiment d’active, de réserve ou territorial. Ils ne sont pas habillés de suite et sont employés suivant leur aptitude à la montée en puissance du régiment.

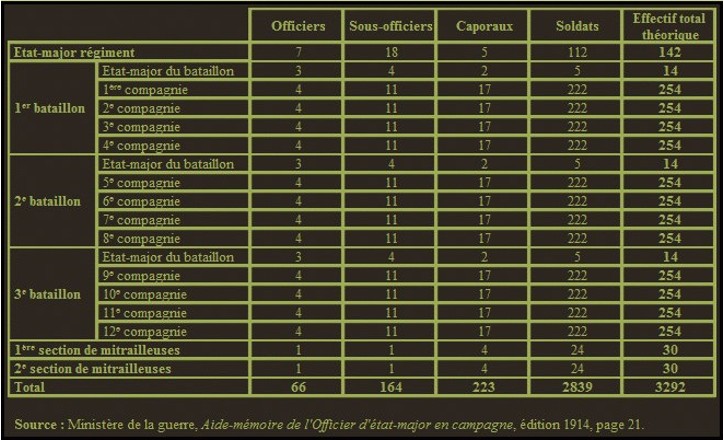

Composition (théorique) du 115ème RI à la mobilisation de 1914

les effectifs décrits ci-dessous sont ceux du régiment sur le pied de guerre.

Détails des effectifs

(source le livre du gradé d’infanterie 1914-1915)

La compagnie d’infanterie sur le pied de guerre double ses effectifs. Elle comprend:

2 pelotons, soit 4 sections soit 8 demi-section, soit 16 escouades.

son effectif est de :

4 officiers (1 capitaine, 3 lieutenants ou sous-lieutenant, dont 1 de réserve)

11 sous-officiers (1 adjudant, 1 sergent-major, 1 sergent fourrier, 8 sergents)

17 caporaux (1 caporal fourrier, 16 caporaux)

222 soldats (4 tambours et clairons, 1 infirmier, 1 cycliste, 3 conducteurs, 8 sapeurs pionniers, 1 tailleur, 1 cordonnier)

Il y a en outre 4 brancardiers, qui comptant à l’EM du bataillon, sont en subsistance à chaque compagnie.

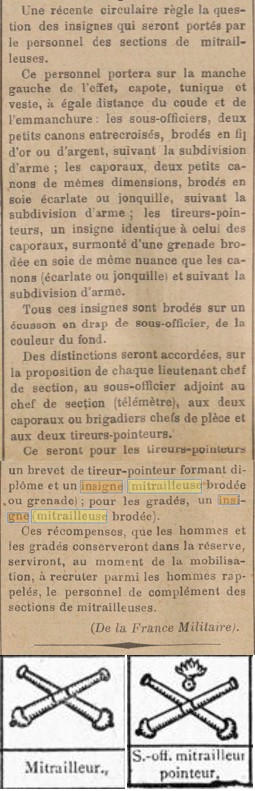

Section de mitrailleuses

Les régiments disposent des sections de mitrailleuses. Elles sont composée de

1 lieutenant, chef de section

1 adjoint (sergent)

2 caporaux chefs de pièce

1 caporal chef approvisions

1 caporal chef de voiture

2 tireurs

2 chargeurs

2 aide-chargeurs

4 pourvoyeurs

11 conducteurs

1 armurier

1 ordonance agent de liaison

1 télémetreur

A droite, extrait du journal « la France Militaire » du 11/04/1908, relatif à la circulaire ministérielle du 31/01/1908 portant création de l’insigne de spécialité des sections de mitrailleuses.

En 1916 (principe testé dès mars 1915), les bataillons perdent leur quatrième compagnie qui forme un dépôt divisionnaire assurant l’instruction des renforts, qui se voit remplacé par une compagnie de mitrailleuses à 4 sections de 2 pièces, soit 8 mitrailleuses. On compte alors 3 compagnies de mitrailleuses par régiment, soit 24 mitrailleuses par régiment. Au 1er bataillon, la compagnie porte le n°1 : CM1, au 2e bataillon le n°2 : CM2 et au 3e, CM3.

Pour des informations sur le parcours du soldat avant guerre (recrutement, recensement, tirage au sort, classe de recrutement, conseil de révision, affectation, instruction, périodes d’exercices, grandes manoeuvres, …), je vous invite à lire les remarquables fiches du site « parcours du combattant 14-18 » :https://parcours-combattant14-18.fr